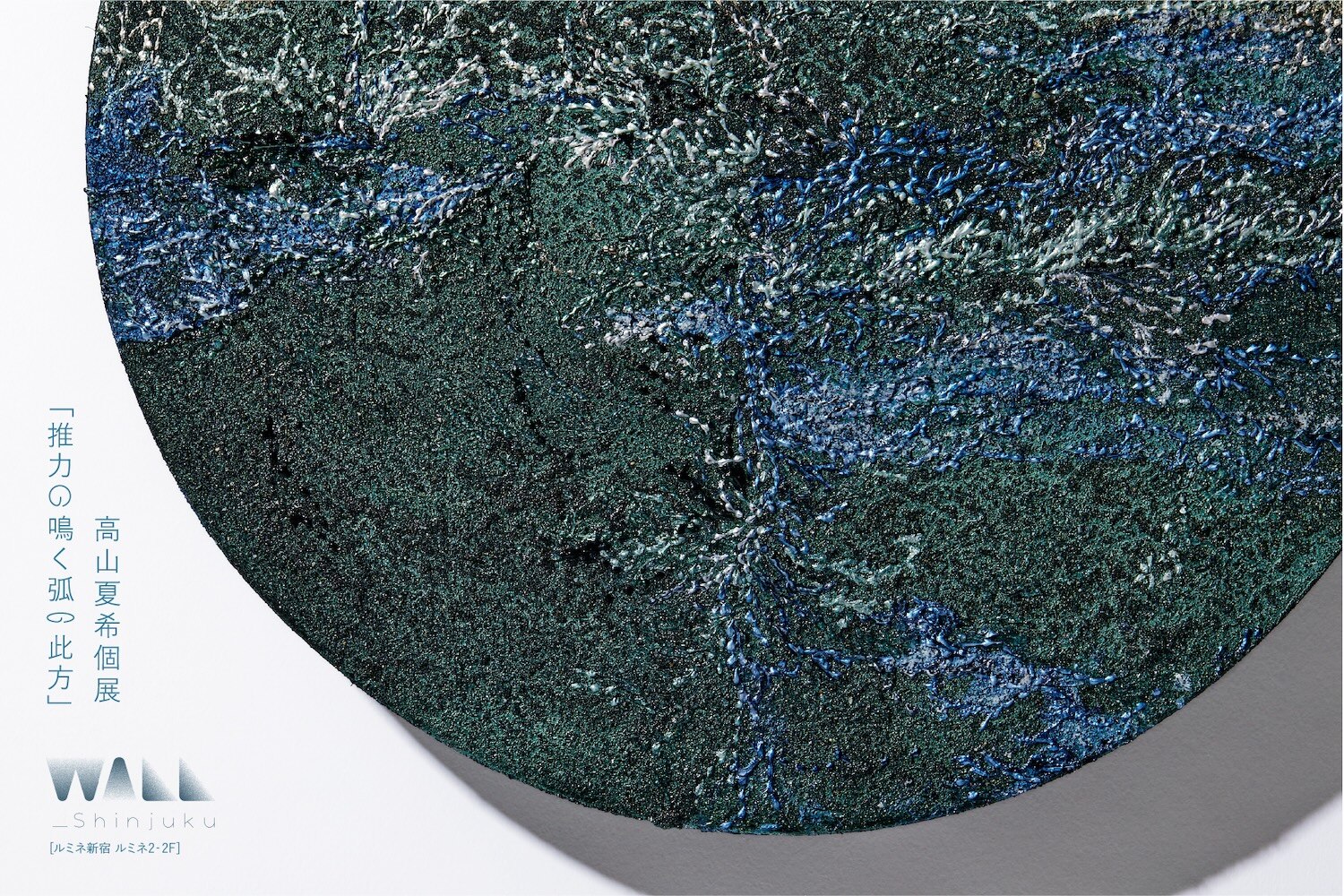

推力の鳴く弧の此方

「推力の鳴く弧の此方」

2024年9月18日(日)~ 2024年12月9日(月)

2024年9月18日(日)~ 2024年12月9日(月)

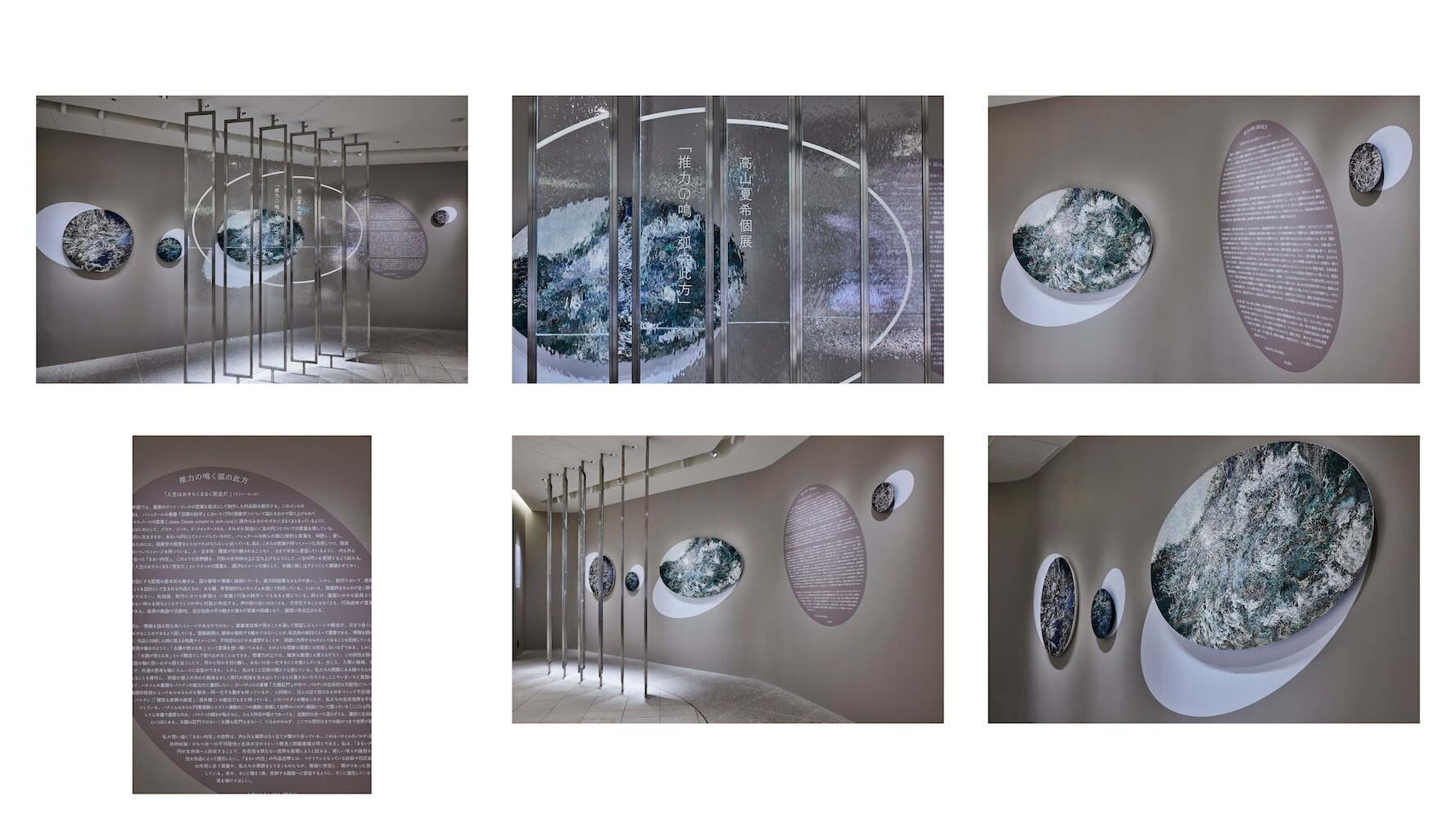

WALL_shinjuku(ルミネ新宿 ルミネ 2)/ 東京

企画:MEET YOUR ART

主催:ルミネ新宿/ MEET YOUR ART

Photo by Minamoto Tadayuki

Design by Kuwata Ayuko

推力の鳴く弧の此方

「人生はおそらくまるく完全だ」(ヴァン・ゴッホ )

本展では、画家のヴァン・ゴッホの言葉を起点として制作した作品群を展示する。このゴッホの言葉は、バシュラール の著書『空間の詩学』において < 円の現象学 > について論じるなかで取り上げられている。ヤスパースの言葉《Jedes Dasein scheint in sich rund》( 現存はみなそれぞれにまるくまとまっているようにみえる ) をはじめと して、ブスケ、ゴッホ、ラ・フォンテーヌらも、それぞれ独自に < 生の円 > について の言葉を残している。彼らは直感的に生をまるさ、あるいは円としてイメージしているのだ。バシュラールは彼らの超心理的な言葉を、判断し、愛し、わがものとするたためには、現象学の態度をとらなければならないと述べている。私も、これらの言葉が持つイメージに共感しつつ、独自 に世界のまるさについてイメージを持っている。人・生き物・環境が切り離されることなく、まるで羊水に浸透しているように、内も外も境界なく繋がり合った「まるい内包」。このような世界観を、円形の支持体の上に立ち上げるようにして、< 生の円 > を表現するよう試みる。本作品群では、「人生はおそらくまるく完全だ」というゴッホの言葉を、潤沢なイメージの泉として、水鏡 に映し出すようにして連鎖させてゆく。

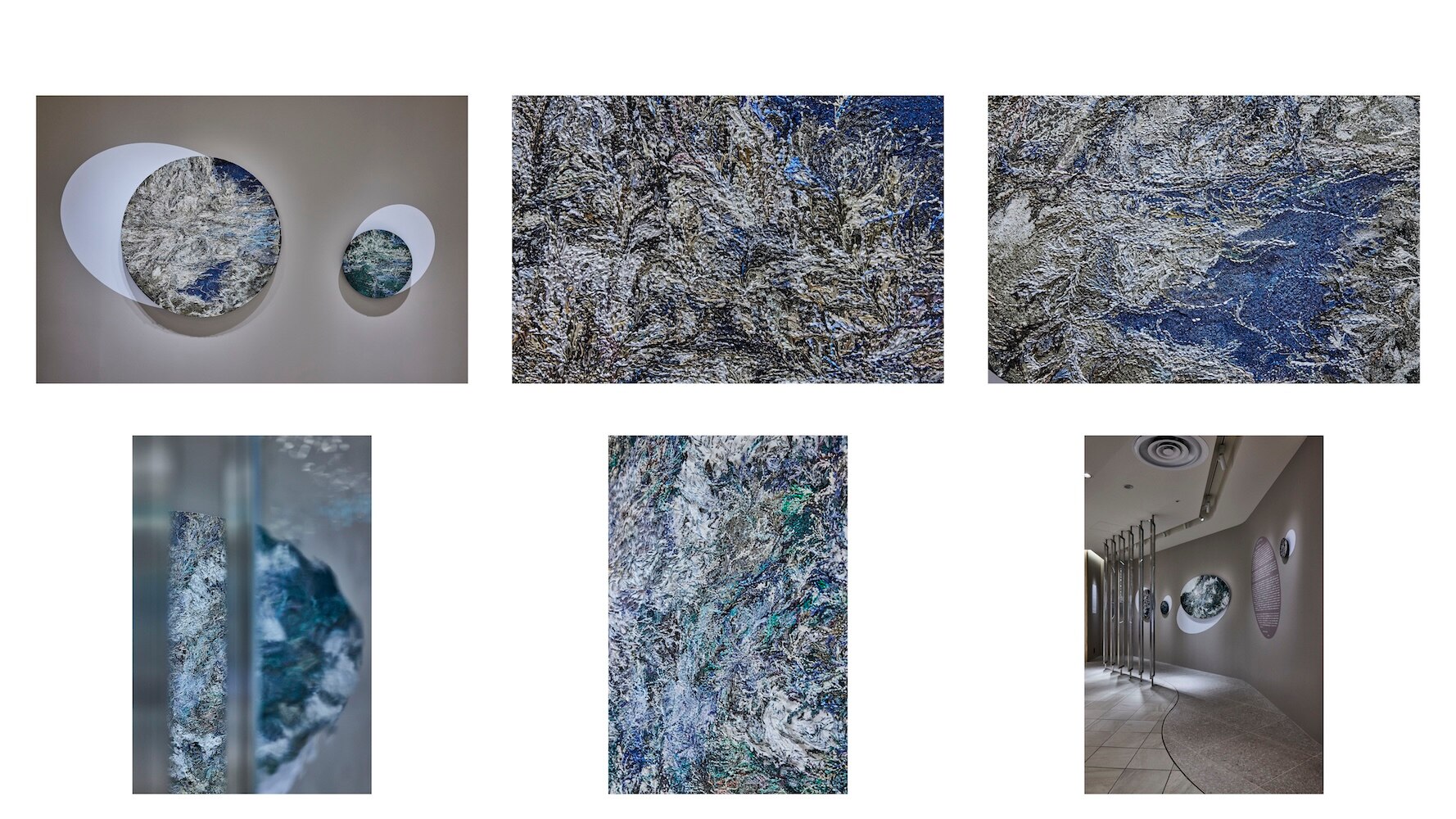

私たちが、日常で目にする言語の基本的な働きは、語が意味や情報に接続している。直示的結果なるものが多い。しかし、 制作において、感覚や精神に働きかけることを 目的として生まれる作品たちは、ある種、非言語的なメカニズムを通じ て形成している。とはいえ、言語的なるものが全く関わっていないというわけではない。私自身、制作における表現は、< 物質と行為の詩作 > でもあると感じている。例えば、画面にのせる絵具など物質と私の間にある見えない何かを探るようなやりとりの中に対話が存在する。声の掛け合いはなくとも、文字化することはなくとも、行為自体が言葉を持っているような感覚がある。絵具の軌跡や流動性、自分自身の手の動きや速さが言葉の抑揚となり、画面に吹き込まれる。

これらの作品群は、情報を読み取る為にイメージがあるのではない。鑑賞者自身が見ることを通して想起したイメージや観念が、交ざり合うことで、主体的に想像力を働 かせることができるよう促している。

言語 / 表現は、意味を強制する働きではないことが、私自身の制作にとって重要である。情報を読み取る術ではなく、鑑賞者自身が、作品と対峙した時に見える物質やイメージが、不特定ななにかを連想することや、深部に作用するものとしてあることを目指している。例えば、言語における比喩表現の働きのように。「太陽が燃える水」という言葉を想い描いてみると、そのような現象は現実には存在しないはずである。しかし、水面に揺らいで映る太陽を、「太陽が燃える水」という観念として受け止めることはできる。想像力の上では、確実な真理とも言えるだろう。この詩性を脇に置いて、私たちは論理的言語を軸に扱いながら語り合うことで、何かと何かを切り離し、あるいは合一化することを常としている。 犬と人、人間と機械、家の中。住み分けを行うことで、共通の思考を軸にスムーズに会話ができる。しかし、私はそこに 日常の隔たりも感じている。私たちの周囲にある様々なものへの実感や、繋がりを感じることを疎外し、別個の個人の冷めた隣接まさしく現代の孤独を生み出しているとは言えないだろうか。ここでいまいちど言語の詩性、比喩表現に加えて、バタイユの豊穣なパロディの産出力に着目したい。G・バタイユは著書『太陽肛門』の中で、パロディの生命的な可能性について語っている。言語は、論理的接続によってあらゆるものを整合 - 同一化する働きを持っているが、と同時に、元とは似て非なるものをつくって不合理な可笑しみを生み出すパロディ (「陽気な差異の表現」( 酒井健 )) の産出力もまた持っている。このパロディの働きこそが、私たちの生命世界を平板ではない豊穣なものにしている。バタイユはさらに円環運動とピストン運動の二つの運動に依拠して世界のパロディ創造について語っている [ ここにも円が登場する ]。いずれにしても本書で重要なのは、パロディの輝きが私たちに、たとえ存在が個々であっても、全面的な合一に至らずとも、濃密に生命的な交わりをもたらす、という点にある。太陽は肛門ではない ( 太陽も肛門もまるい )、にもかかわらず、ここでは苛烈なまでの結びつきで世界が語られるのである。

私が想い描く「まるい内包」の世界は、内も外も境界はなく全てが繋がり合っている。これはバタイユのパロディ論 (とそれにつづく共同体論 ) がもつ合一の不可能性 と生命の交わりという概念と問題意識は同じである。私は、「まるい内包」 の世界を、円の支持体へと形成することで、外在性を持たない世界を表現しようと試みる。新しい考えの道筋を切り開く潜在性を作品によって提示したい。

「まるい内包」の作品世界には、マテリアルとなっている砂鉄や石灰岩など自然物の 作用し合う現象や、私たちの周囲をとりまくものたちが、無数に存在し、繋がりあった世界を具現している。水が、そこに棲まう魚、反射する鏡面へと変容するように、そこに潜在しているものに耳を傾けてほしい。

人生はおそらくまるく完全だ。

高山夏希